S. D. Curlee

「エス・ディー・カーリー」と読みます。

という説明が必要なくらい、知られていません。(笑)

Fender/Gibson の2大メーカーが圧倒的なシェアを誇った70年代後期のエレキギター市場に果敢に挑み、ミゴトに散ったアメリカの新興メーカーのひとつです。

私見ですが、この頃のアメリカの新興メーカーのギターは面白かったんですね。アレンビックとかBCリッチとか。。。当時はまだロック式トレモロ(フロイドローズ)が無かった時代ですので、80年代に流行ったロック式トレモロの付加価値で誰でも一定の成功を収められるというような手法はありませんでした。なので各社、「ギターの構造の斬新さ」で勝負だったんですね。

ヘッドからボディエンドまで一体化したスルーネック構造とか、ブラス(真鍮)削り出しのパーツを使用してひとうひとつの部品の性能を追求しつつ高級感を演出したり。

21世紀の今日“売れる付加価値”となった新素材・アクティブ回路・美しい木目で高級感etc,は、どれも80年代以降に確立された手法ですから、70年代後半の当時はデザインも木目の美しさではなく、個性的な“形状”で勝負でしたし、ブラス削り出しパーツもFender/Gibsonのコピーではない事が美学だった。(ような気がした。)なので面白かった。

当然、日本国内メーカーからもこの流れを受けたオリジナルデザインのギターがたくさん発売されるのですが、当時の日本は圧倒的にコピーモデル崇拝の時代でしたし、それらの国産オリジナルも元ネタはアメリカ発の新興メーカーの手法を真似ているギターが多かったように感じていました。売りやすいコピーモデルを売りつつ、どこかで見たようなオリジナル。。。

そこんトコの何かが、ボクにとっての当時のアメリカン新興メーカーの魅力でした。玉砕覚悟(?)のフロンティアスピリット。で、ホントに玉砕。みたいな。(笑)

日本のメーカーで、コピーをやめてオリジナルだけで勝負して“成功”されたのはYAMAHAだけだったように記憶しています。(←ここまで私見なのでおおまか。O型。)

で。S. D. カーリー。

そういう時代にシカゴ(だっけ)から登場したのですが、残念ながら日本にはほとんど紹介すらされませんでした。(笑)

80年代に日本で絶大な人気を誇ったナイトレンジャーのベーシストが使っていたのに、それでも誰も知らない。(笑)

|

で。で。そんな悲しきS. D. カーリーですが。

アナドルなかれ。

そのフロンティア・スピリット。

なんと。このように、ボディのブリッジ部までネックが入り込んでいます。

で。これは脱がしてみたいっ。でしょ。

(好きねぇ。。。笑) |

これが。

こうなります。

衝撃的な構造です。

スポンと抜けて世間を驚かせたメッセンジャーのアルミネック以来の衝撃映像です。

そおいえば、両者に共通する悲しき玉砕のニオイまでもが似てます。

せっかくなので、比較してみましょう。

|

S. D. カーリーのネックを外した画って、S. D. カーリー研究家(なの?)のボクでさえ、見たことがなかったので、自分で外して、自分で撮影して、自分が衝撃受けました。こうなっていたのか。

ナイトレンジャーのベースがこんなんなってたなんて、ゴマンと居たナイトレンジャーファンすら知らないハズです。

(あう。自爆。後楽園に4万人集まったGFRファンもメッセンジャーのネックが抜けるの知らないや。)

いわゆるFender方式のネジ止め。デタッチャブル・ネックです。

ストラトやテレキャスと同じように、4本のネジで止められています。

但しそのネジ位置の非常識さに目を奪われます。 |

どのくらい非常識なデタッチャブルかを説明する為に、ストラトのネック・プレートと並べてみました。

どうです。誰がどう見ても、S. D. カーリーの勝ちです。

なんなら、デタッチャブルの王者と呼んでもいいですよ。

で。更にっ。

90年代になると、古いGibsonのセットネック構造が現行モデルより、ホンの数ミリ深く組まれていたのを称し「ディープ・ジョイント」なる言葉が生まれ、ディープジョイントの方が良いんだぜ。ディープジョイントだから値段が高いんだぜ。的なことを語られる方々にたくさんお会いしましたが、これを見れば、彼らは裸足で逃げ出すことでしょう。

安いのに、深い。

ミリ単位ではなく、インチ単位で深い。

まさしくディープジョイントの王者、S. D. カーリー。

ここまで、なんとFender/Gibsonの2大メーカーに2連勝です。

そしてこの、他に類を見ない“王者の構造”、当時、日本のメーカーがオリジナルモデルを開発するにあたり、アメリカの新興メーカーの手法を真似た。と申しましたが。

誰も真似、しませんでしたっ。(爆)

それどころか、メーカーが。。。短命で。。。。惨敗。。。。ガクッ。

メーカー創始者のランディ・カーリー氏が、自身の名前の前に、“S.D.” と付けたのは、

「凄いディープな・・・」 なのか、

「三十年後には伝説の・・・」なのかは永遠の謎です。

さて。ここはグランドファンク・マニアック。何がどうして悲しき王者S. D. カーリーなのか。GFRと何の関係あるのかを説明せねばなりませんね。

それは1976年に一度解散したGFRが、1980年に突如“復活”し、その翌々年、日本武道館に帰ってきた、記憶にも新しい「アノ日」。

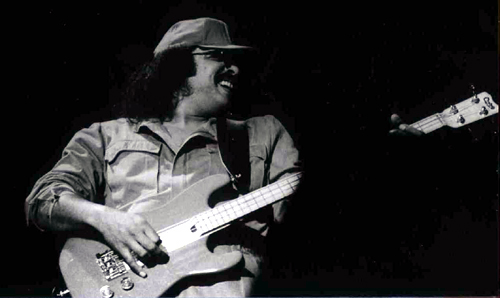

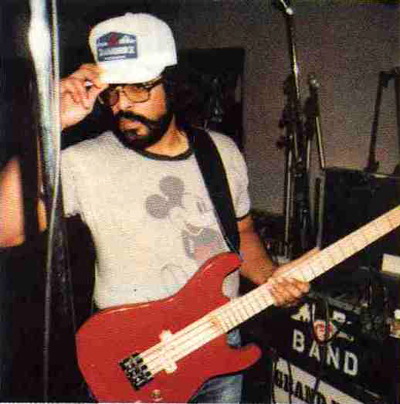

再結成されたGFRの新しいベース・プレイヤーは、それまでマーク尊師のソロアルバムでプレイされていたデニス・ベリンガー氏でした。

そしてデニス氏のベースが、このS. D. カーリーだったワケです。

一見すると、プレベです。

ですが、ヘッドがGibsonのように四角くて、2対2のペグ配置となっています。

なんじゃこりゃ。です。

「でたよ。GFR。またもメーカー不詳の楽器かよ。」と。当時のボク。

スルーネックみたいだが、ボディエンドまでツラヌイてないって、どーゆー事?と。

で、ロッキンf という雑誌のインタビュー記事を読んで、S. D. カーリーの名前だけは知る事トナルのですが、あれから30年近く経った今もまだ。 で、ロッキンf という雑誌のインタビュー記事を読んで、S. D. カーリーの名前だけは知る事トナルのですが、あれから30年近く経った今もまだ。

ちっとも情報が無いっ。(爆)

だいたいS. D. カーリー自体、使っているのが当時のナイトレンジャーとデニス氏だけですから、どんどん存在感も薄れ。。。80年代といばインターネットこそ無いものの、70年代とは比較にならない量と速さで海外の楽器事情も流入してきた時代なのに、完全に蚊帳の外に取り残されたのがS. D. カーリーなのです。

これぞ80年代のメッセンジャー。

と言っても差し支えないほどに。(笑)

こうなると燃えるんですね。

当サイトは。(爆)

ようし、いつかはS. D. カーリーのベースを買うぞ!と。

がっ。。。。無いんですよ。

プレベの形のS. D. カーリーなんて!

カタログにも載っていないし、どこにもプレベ型があったなどという証拠が無いんです。

で。結論。

たぶん、デニス氏のプレベ・シェイプは、特注品か試作品だろう。と。

デニス氏の加入したGFRが売れれば、デニス・モデルとして市販されたカモしれなかったけど、ナイトレンジャーが売れてしまった。。。ので、「我社は、ナイトレンジャー型で行くぞ。」との経営判断だった。とか。(←判断ミスだよね by GFR信者)

いろいろ勉強してるうちに、S. D. カーリーというメーカーは、いろんな材質、いろんなPUレイアウトが有る。って事だけはわかったので、トニカク、デニス氏と同じ色(材質)の、同じワン・ピックアップのベースを手に入れて検証してみよう。と。

で。手に入れてみて、「ボクはデニス・ベリンガーになりたい。」って思ったら、マホガニーでプレベシェイプのボディを特注して、ディープなジョイントのネックを移植すれば、ばっちりボクはデニスだぞ。と。

ところで皆さんは、その復活劇を飾った、80年代最強の名盤中の名盤 『Grand Funk Lives 』 はお好きですか? ところで皆さんは、その復活劇を飾った、80年代最強の名盤中の名盤 『Grand Funk Lives 』 はお好きですか?

なぜ、そんな事を尋ねるかというと、好き嫌いどころか、「聴いたことがない」「あんまり聴いてない」という方が以外にも多いんです。

70年代のGFRアルバムがあまりにも強烈であった為に、そしてメル・シャッカーのベースがあまりにも強烈であった為に、メルの居ない80年代GFRを聴かない方が多いという気持ちは理解できます。

ですが。ここで断言します。

1981年に発売されたアメリカンロックのアルバムの中で、一番良い!

TOTO、ジャーニー、フォーリナー、ナイトレンジャー、etc,etc, いっぱいアリマスが、グランドファンク・リヴスが一番良い!のです。

ボ・ク・は!(爆)

| |

あ。『Grand Funk Lives』 を、「ライブス」と読んではいけません。

これは『 リヴス 』と読みます。

ライヴ・コンサートの「ライヴ」ではなく、生活=生きている。という意味です。

「復活・グランドファンクは生きているぜ!」というタイトルなのです。

C o o!

このアルバムの1曲め「Good Times」のカッコ良さたるや!永遠にリピート設定して一日中聴き続けても、次の日もまた聴きたくなる。という程のカッコ良さです!

10分以上の尺の長い曲=GFRのイメージ。を覆す、わずか2分間に凝縮されたこのカッコ良さ!必聴です。 |

そして2曲め以降、最後まで。いわゆる「捨て曲」が無い名曲ばかりのアルバムなのです。

76年解散時にピークを迎えたMARK尊師の最強ヴォーカルは更に磨きがかかり、ストラト炸裂のギタープレイも強烈です。

いちばんハードロックギターを弾きまくっているアルバムが、このリヴスかもしれません。

70年代と80年代ではロック界全体に大きなサウンドの変化がありました。そのひとつがキーボードの進化(?)です。それまで「大きい、重い、メンテナンスが大変」だったキーボード類が、あっという間に進化著しいデジタルシンセに取って代わられたのです。

本物のエレピ、本物のオルガン、アナログシンセが再評価されのは、これよりずっと後のことで、当時は最新の機材としてデジタルシンセが席巻し、どのアルバムを聴いても似たような音ばかりでした。

当然、このアルバムにも、そのテの音が入っていますので、それを聴いて、

「ああ。グランドファンクも80年代ロックにお色直しか。」

と、思われた方も居らしたようです。

が。それならボクは薦めませんっ。

そーゆー時代に、あえてトリオで復活したGFR。他のお色直しバンドとは根っこが違うのです。

だってトリオだもんっ。

あえて3人編成で復活したという事の意味はアルバムを聞けば聴くほどに分かると思います。

この、「あえて」のフロンティア・スピリットが、まるで某メーカーのように、復活GFRが短命で終わってしまった原因だったのかどうかは誰にもわからないんですが。。。

デニス氏に話題を戻しましょう。

黒人のようなグルーヴを生まれ持つメル氏だからこそ、多くの信者が惹きつけられた70年代GFRと、デニス氏加入後のGFRは確かに違います。

天才メルと比較されてしまい、何かと批判されガチなデニス氏ですが、実はここで言うまでもなく素晴らしいプレイヤーなのです。(でなければGFRには加入できませんよね)

GFRの歴史の中で、最もストレートなアメリカンロック・スタイルを発揮していたのは、このデニス時代だったとも言えるのです。

ソリッドで、重心が低く、タイトで。これぞアメリカンロック・スタイルのお手本ベースです。

そして、ここで、当サイトの本領発揮です。

初期のメル氏のエクゾースト・サウンドは、ノーマルのFenderジャズベースでは出ない。と、このサイトを読んでくださった誰もが知っています。(Mel Mod Jazz Bass 御参照)

デニス氏の、ソリッドで重心の低いスタイルもまた、このS. D. カーリーが重要な役割を果たしているワケです。

いーんですよ。S. D. カーリー。ホントに。

当時、最も強力と謳われた DiMazio社の特注PUと、ブラス削り出しブリッジが“ネックの上に載っている”という、これはもう見た目の印象通りの長すぎるサスティンを誇ります。そしてほぼ丸太のような極太グリップのネックはショートスケールなのですが、このネックが異常なまでの「太さ」を生んでいます。

ここで参考となるのが、当サイトとスペシャル・リンクしている「マウンテン・マニアック」の中で、史上最重低のベースサウンドを放つ Gibson EB-1 です。

史上最重低でありながら、流行のスーパーロング・スケールどころか、ショートスケールです。短いネック。しかし丸太のように極太なグリップ。そしてショートスケールゆえに暴れる弦は、太いネックを通じて余すところなくブ厚いマホガニー製のボディに響き渡り、その震動は規格外れの大出力PUによりアウトプットされアンプとスピーカーを極限状態に曝す。という、今の時代の常識を覆す凄まじいベースが、Gibson EB-1 なのです。

で。こりゃやりすぎたな。とGibson社が反省し、時代は現在に至るワケです。(たぶん)

昔々、いちばん最初に作られたベースが、いちばん凄まじい低音じゃった。。。あまりの低音に村人達は体調を崩してしまい“山”から裸足で逃げ出したそうな。やがて時を経て世の中はアリキタリな心地良い低音に飼い馴らされ、心地良い低音という枠の中でクリオリティ云々を語るようになっていくのじゃった。。。

おっと逸れた。で。S. D. カーリーです。

似てんですよ。DiMazioでボーン。ショートスケールでボーン。極太ネックでボーン。

もちろんボディはブ厚いマホガニー製です。

(フェンダーベースのボディ厚は42mmですが、S. D. カーリーのボディ厚は46mmなのです。)

コントロールは、1Vol. 1Tone。で、下のほうのミニスイッチは、Toneのバイパス・スイッチです。 コントロールは、1Vol. 1Tone。で、下のほうのミニスイッチは、Toneのバイパス・スイッチです。

この写真のコッチに倒すと、Toneが使えて、ネック側に倒すとバイパスです。

バイパスすると、ゴリっとしたプレベの、メイプルネックの、アノ音がストレートすぎるほどに炸裂します。アルバムを聴くと、デニス氏はToneを調整して多彩なサウンドを出していますので、なのでコッチです。

あ。そうそう。80年代GFRのサウンドは、ドン・ブリュワー先生のドラム・スタイルが強烈にタイトになった。と評されていますが、これも実はデニス・マジックなんですね。

ドン先生のキックは、ハードロックとしては他に類を見ない程“ウラ”が多くて、しかもそのフレーズが強烈にハネる。なので、ズッシリというより、疾走感というか。。。で、そのカッコ良いキックに天才メルの黒いグルーヴがカラミつく。で、オンリーワンなGFRグルーヴが生まれるワケですが、デニス氏のアプローチは、ナントそのカッコ良いキックを完全なユニゾンでトレースするというモノなのです。

おそらく、あえて、天才メルの編み出したオンリーワンを追わず、マーク・ドン&デニスとしてのGFRを構築したのではなかろうか。と、ボクは絶賛しています。

デニス氏のアプローチは、言い方を変えれば、「余りにもカッコ良いドンのキックを最大限に前に出す」という事でもあります。

ドン先生がスタイルを変えてタイトになったのではなく、元々ドン先生のドラムは、強烈にタイトに成り得るポテンシャルが秘められていた。という事をミゴトに世間に知らしめたのです。

隠居していたメルを迎え96年に再結成したGFRでのドン先生のドラムがタイトに感じたのは、実はかつての天才メルが全盛期の黒い神通力を発揮できず、結果的に、デニス氏の考案したアプローチと、かつてのスタイルの中間的であったからだったとボクは分析しています。←これも好きっ。みんな好きっ(笑)

で。で。前述の1曲目。「Good Times」です。

普通、ギターとユニゾンで行くメインのリフまでもキックとのユニゾン優先です。

圧巻は、短いギターソロ部分。ドラマチックにエンディングへと盛り上げる“装飾”としてキックのパターンが変化するのですが、ベースがその変化を完璧にトレースして“ついていく ”ので、カッコイイことコノウエナシ。

これって、初期GFRスタイルの完成形と絶賛される名盤「サバイバル」の1曲目「Country Road」で披露された、長〜い長〜いギターソロの“対極”とも言えるスタイルなんです。

キックで“装飾”するドン先生のアプローチは同じなんだけど、天才メルは独自の世界でキックにカラんで、奇蹟のケミストリーを生む。という、アレです。

聴き比べて頂くと面白いですよ。

やたら長いギターソロと、やたら短いギターソロ。キックは同じアプローチなのに、ベースはそのキックに、方やカラみ、方やナゾル。で、こうもドラムが変わって聞こえる。という。

ご存知の通り、MARK尊師のバッキングは、音数の多いメルスタイルに対し音を埋めすぎないよう、そしてコード感を担うために和音カッティングに徹して独自のGFRスタイルを完成させています。

なので初期は単音リフの曲はほとんど無いんですね。(Sin's a Goodman's Brotherだけかな。)

しかし、ドン & デニス・ケミストリーでは、ベースがキックをトレースするので、そこらじゅうに“空間”があって、MARKが弾きまくる、弾きまくる。なので、デニス氏参加によって、カッチョ良いリフ炸裂の曲もたくさん生まれています。

しかもその“間”に絶妙なビート感で切り込むMARK尊師のギターのカッコ良さたるや。

Coo!

デニス氏という人は、たぶんGFRのファンだったんですね。そーゆーコトを知っているからメル氏の焼き直し、マネゴトに走らなかったのではないかな。

恐るべしは、マーク&ドンの凄さを天才メルとは別のアプローチで最高に引き立て、世間に知らしめたデニス氏なのです。

(誰か、コレ、英語に訳して、デニス氏ご本人に届けてくださいっ)

あ。S. D. カーリーの説明の途中だった。(爆)

で、やりすぎのサスティーン。(笑)

まるでEB-1のやりすぎ低音のごとし。

ここまでEB-1とS. D. カーリーは似ていながらも、残念ながら違ったトコは、Gibson社のようにやりすぎを反省する事ができず、現在に至れず。(爆)

この、いらないくらいの暴れるサスティーンを、ピック弾きでムリヤリに押さえ込み、(というか、押さえなければサスティーンが止まらないワケね)、その結果、いわゆるミュート・サウンドでありながらブッ太く、重心の低い「デニス・サウンド」が生まれるワケです。

「ボッ」って弾いたら「ブッ」って抑える。(笑)

なので前ノリにはならないワケ。いつも「ボフッ」って。後ろにズレ込むというか。

そのカッコ良さもまた、「Good Times」で発揮されています。相当にミュートが上手い。(なので必聴。とボクは言うワケ。)

それだけぢゃない。82年の武道館来日公演では、名曲パラノイドのイントロ、有名なメルのフィードバック・ロングトーンを、正にS. D. カーリーの真骨頂とばかりに、ノーミュート(サスティン開放!)で再現していました。

延ばしてヨシ、押さえてヨシ。

あ。余談ですが、82年来日当時の使用アンプは、Peavey です。

MARK尊師は、VTM-120、オルガンはKORG BX-3。

デニス氏も Peavey のベースアンプとキャビを使用していました。

「ああ、もうGFRのステージに、伝説のWESTは存在しないのか。。。」と、ちょっと寂しかった。。。のですが。ナント。デニス氏。

元・WESTの社員だったそうで、その縁でMARK尊師アルバムに参加し、恐らく御本人がいちばんビックリでGFR加入となったそうなのです。

ここでも「夢は現実になるんだ。」って、GFRマジック炸裂です。

そして。はい。その通り。

GFRのステージには、伝説のWEST(の元社員)が存在していた。というオチで。

GFRの研究はホント楽しいなぁ〜。

≪ 後 記 ≫

余談ですが。

当時流行ったスルーネック(ヘッドからボディエンドまで通しネック)って、ボディとなる部分はネック材の両側に板を貼り合わせてギター(ベース)のカッコになっているワケで、あれってなぜかボディがちっとも鳴らない気がするのはボクだけでしょうか?

普通のセットネックやデタッチャブルネジ止め方式の方がボディが鳴るように思えるんですが。

スタインバーガーとか出てきたときに、「なんだ。やっぱ“耳” いらねーんぢゃん。」と思ったのはボクだけ?(古くはレスポール氏の自作された世界初のエレキギターもそうなってましたし。)

S. D. カーリーが、ここまでディープにジョイントしておきながら、どうしてボディエンドまでツラヌイちゃわなかったのか。。。どうして数センチ手前で踏みとどまったのか。。。?

結果的に、素晴らしいサスティンとボディの鳴りを両立させているワケですから、当時、誰も真似してくれなかったこの構造。みんな見落としてたんでないの?(落とす前に、知名度無くて知られてなかったダケか。)

ま。見た目のゴージャスさや宣伝の殺し文句は、スルーネックの方がウケる気はしますし、“悲しみの王者ジョイント”は、けっこう丁寧に作らなきゃならないので採用されなかったのかな。。。

スルーネックより、全然こっちの方が鳴りが良いので、買うならこっちですよっ。(売ってないけど)

と言いながら実は当時、殺し文句に酔い、コレを買って、いまだに手離さないで大事にしてます。(笑)

ナント30年経ったらボディは鳴るようになってきました。

って、ナンボナンデモ時間かかり過ぎだろう。。。

≪ 緊急告知! ≫

S. D. カーリーを弾いてたら、デニスベリンガーになりたくなりました。

でも、やっぱりマークもカッコイイ。う〜ん。

で。で。

80年代グランドファンクのトリビュート・バンド 『 What's Funk Lives!』 では、メンバーを募集します。

一緒にGFRをEnjoyしてくれる、ベーシスト募集中。

GFRが好きな人。できればS. D. カーリーを弾いてくれる人。(笑)

または、マークファーナー募集。(この場合、ボクがエージ・ベリンガーとなります。)

MARK尊師が好きな人。トリオなのでリードVo.歌える人。できればナチュラルのストラトを弾いてくれる人。(笑)

GFR大好きなドラマーも大募集中。

初期GFRトリビュートバンド 『ど・ファンク・マニアック』 さんと対バンで、GFRフェスティバルを開催しましょう。

これは、真面目な募集です。メール待ってます!

『What's Funk Lives!』 メンバー募集係まで。どしどし。 → info@grandfunk-maniac.org

あ。Set List は一部決まってまして、

Good Times

Queen Bee

No Reason Why

Paranoid ('82)

Closer To Home ('82)

Inside Lookin' Out ('82)

あと何やりたい?

この募集告知が掲載されている間は、募集中。って事ですからね。

メンバー決まったら、また当サイトで告知させてもらいます。

by エージ・ファーナー(またの名をエージ・ベリンガー)

S.D.カーリー迷宮の旅は、まだまだ続きます。

|